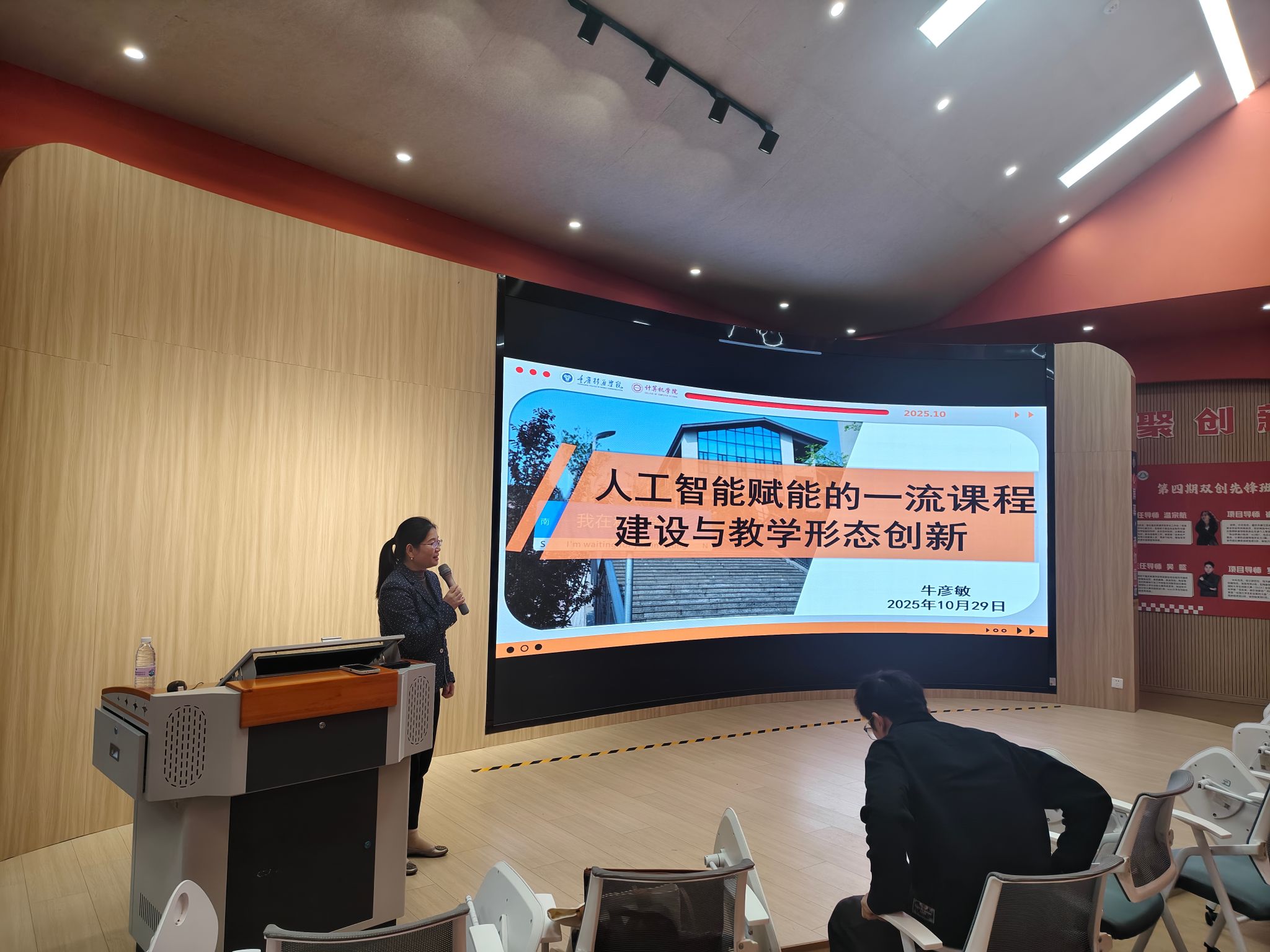

2025年10月29日,秋意渐浓,学术氛围却格外炽热。古剑书院含光报告厅内座无虚席,一场关于教育未来与教学革新的思想盛宴正在此上演。应重庆移通学院计算机学院诚挚邀请,重庆师范大学副教授、硕士生导师牛彦敏莅临我校,为计算机学院全体教职工带来了一场题为《人工智能赋能的一流课程建设与教学形态创新》的深度专题讲座。讲座在主持人周海老师的开场白中准时拉开帷幕。

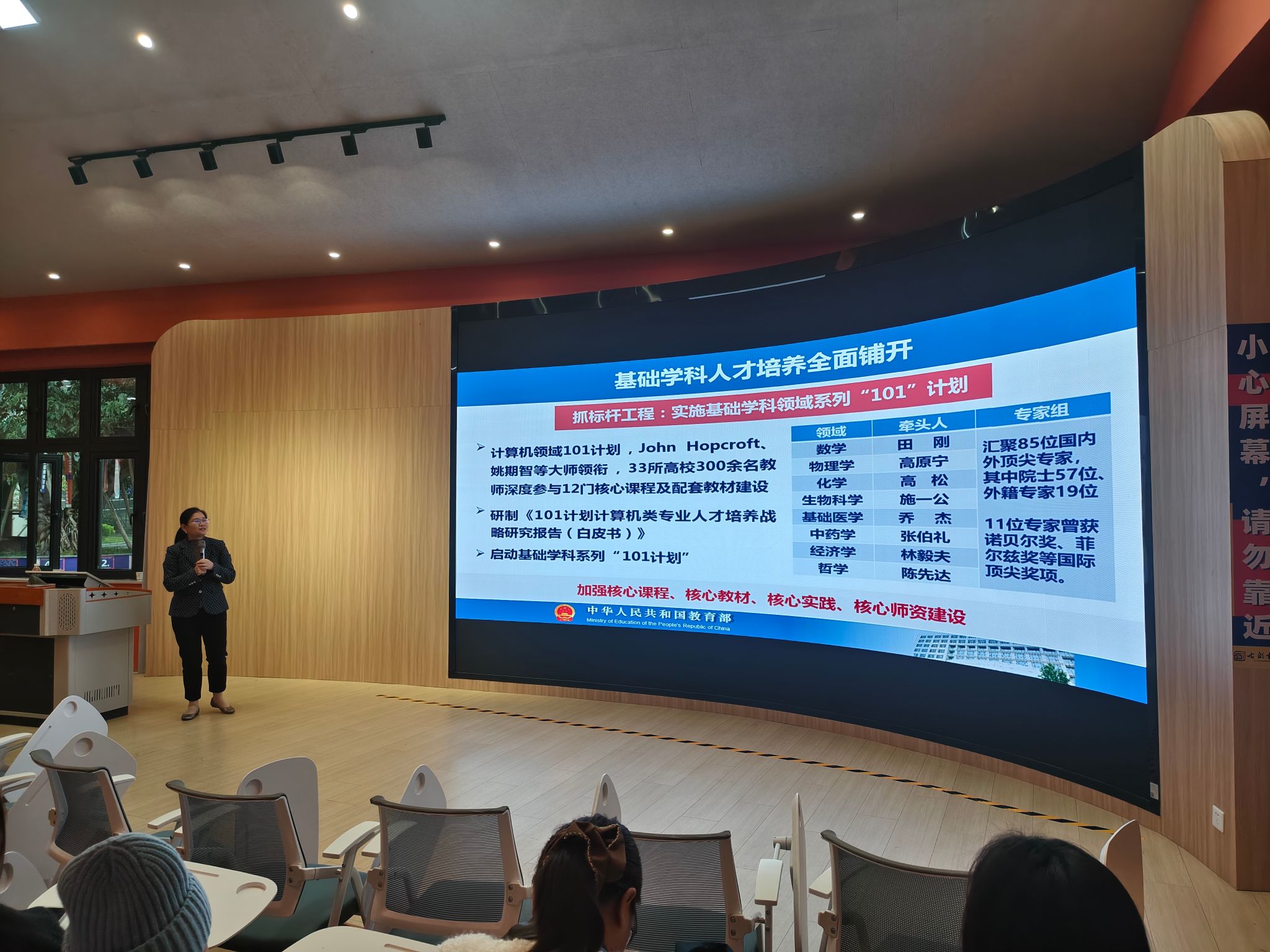

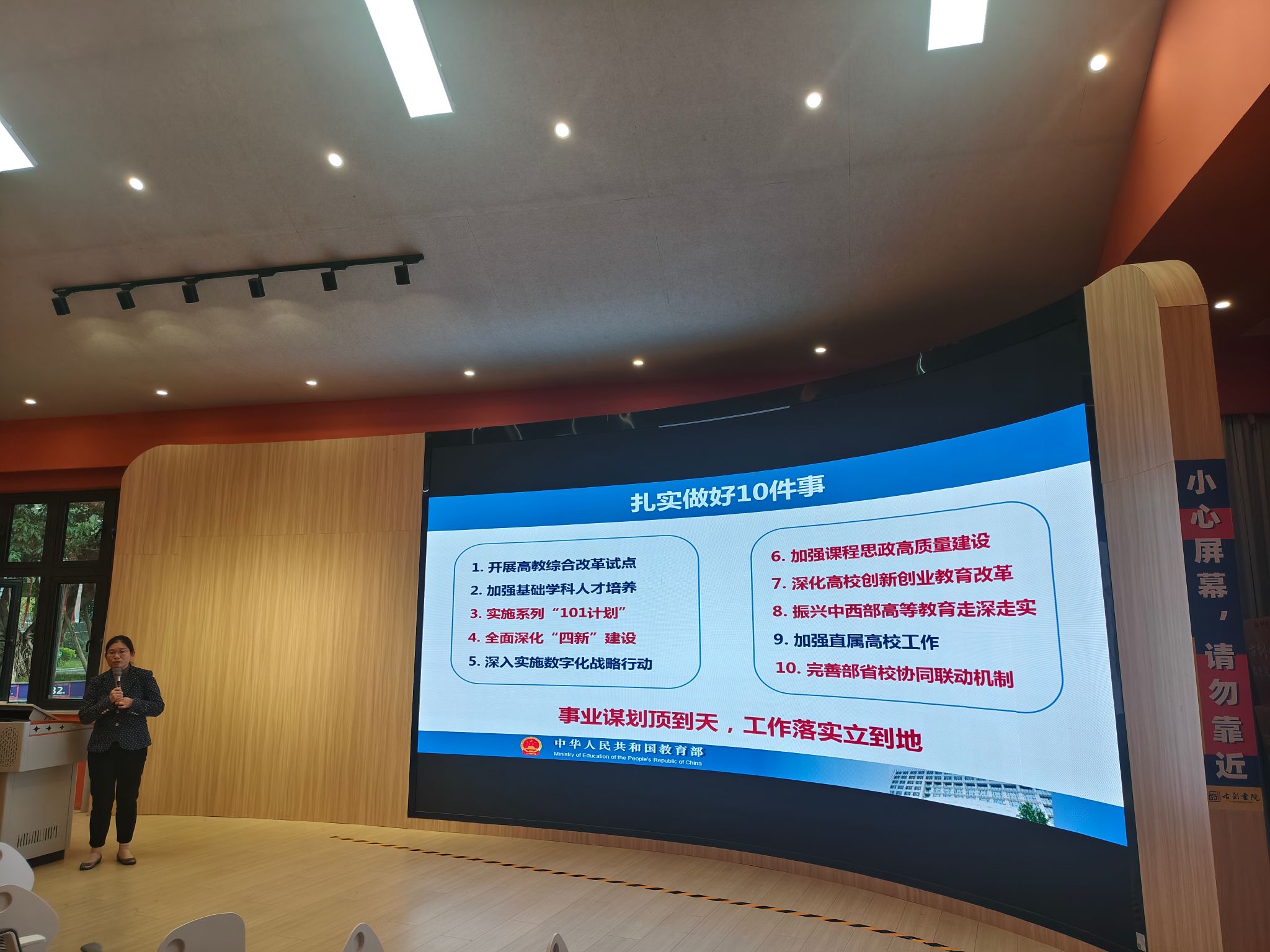

牛彦敏副教授的讲座高屋建瓴,内容翔实,逻辑清晰。她首先从国家战略与教育发展的高度切入,回顾了我国一流课程建设的“双万计划”以及近年来在基础学科领域全面铺开的“101计划”。她特别展示了相关资料图片,指出:“从计算机领域的‘101计划’由约翰·霍普克罗夫特、姚期智等大师领衔,到数学、物理学等领域汇聚国内外顶尖专家,其核心无不是聚焦于‘核心课程、核心教材、核心实践项目和核心师资队伍’的建设。这为我们指明了方向:课程是人才培养的‘主战场’,而‘金课’的建设必须要有标杆、有体系、有深度。”

紧接着,牛彦敏副教授将话题引向核心,详细阐述了人工智能技术如何为这一“核心”建设注入新动能。她指出,AI的赋能绝非简单地将课件数字化或使用在线平台,而是对课程内容、教学方法、评价体系乃至师生角色的系统性重构。

在课程内容上,她强调“动态进化”与“个性定制”。传统课程内容往往更新缓慢,而AI技术能够帮助教师实时追踪学科前沿,筛选最新案例,甚至生成前沿性的教学素材,确保课程内容始终与行业发展同步。同时,通过对学生学习行为数据的分析,AI可以辅助教师识别学生的知识薄弱点,实现教学内容的精准推送与“靶向”强化,变“千人一面”为“因材施教”。她以一门《计算机导论》国家级一流课程为例,展示了如何利用AI工具构建一个层次分明、可动态调整的课程内容图谱,使课程既保有系统性,又具备高度的灵活性。

在教学形态上,她描绘了“人机协同、虚实融合”的课堂新图景。牛教授展示了多种创新教学模式:利用生成式AI创设复杂的学习情境和项目任务,驱动学生探究;构建智能导师系统,为学生提供7x24小时不间断的个性化辅导;通过虚拟仿真和数字孪生技术,将昂贵的实验设备、宏大的工程场景“搬”进课堂,破解实践教学难题。她特别指出,教师的角色正从“知识的传授者”向“学习的设计者、引导者和激励者”转变,AI则将教师从大量重复性劳动中解放出来,使其能更专注于启迪思维、塑造价值的创造性工作。

为使理论不流于空泛,牛彦敏副教授结合其亲身实践与研究成果,展示了多项一流课程的建设实例与认证证书。她通过清晰的图片资料,向在场教师分享了包括“重庆市高校一流课程”、“国家级一流本科课程” 在内的珍贵建设成果。

在剖析这些成功案例时,她总结出几条关键路径:一是“思政引领,价值塑造”,将家国情怀、工匠精神、创新意识等思政元素如盐入水般融入专业教学;二是“项目驱动,能力导向”,以OBE(成果导向教育)理念为核心,设计贯穿课程始终的、具有挑战度的项目链,让学生在解决真实世界问题的过程中构建知识、锻炼能力;三是“数据驱动,精准评价”,利用AI技术实现从传统期末“一考定音”向全过程、多维度的学习评价转变,关注学生的成长增量与能力达成度。

她强调:“一流课程的‘一流’,不仅体现在优质的教学资源上,更体现在它能否有效激发学生的学习动力和创新潜能,能否为他们应对未来不确定性的挑战奠定坚实的基础。人工智能是我们实现这一目标的‘倍增器’和‘催化剂’。”

这场内容丰富的讲座在热烈的掌声中圆满落下帷幕。主持人周海老师再次代表计算机学院向牛彦敏副教授致以诚挚的感谢,并作了精炼的总结。他表示,牛教授的讲座为我们打开了一扇通向未来教育的大门,AI赋能的课程建设并非遥不可及,而是需要我们从现在起,主动求变,大胆实践。他鼓励全体教师积极消化吸收本次讲座的精华,将其转化为各自课程教学改革的具体行动。

计算机学院 供稿

文:代浩君

图:代浩君