为主动应对人工智能技术发展对教育领域带来的深刻变革,全面提升教师教学素养与育人能力,2025年10月22日,计算机学院特邀重庆三峡学院余红宴博士莅临我院,在玉棠书院-TalkKing演讲厅为全体教职工带来了一场题为“人工智能时代的教育教学变革”的专题讲座。本次活动由徐多礼主任主持,计算机学院全体任课教师及辅导员共同参与。

讲座伊始,徐多礼主任对余红宴博士的到来表示了热烈欢迎,并向全体与会教师详细介绍了余博士丰富的从业经历与学术成就。徐主任在开场中指出,在人工智能浪潮席卷全球的背景下,本次讲座对于启发我院教师反思教学、更新理念、勇敢拥抱变革具有极为重要的现实意义。

一、理念基石:探寻教学的勇气与教师的完整自我

讲座伊始,余红宴博士首先进行了简单的自我介绍,之后再以帕克·帕尔默的经典著作《教学勇气:漫步教师心灵》为理论基石,引领教师们进行了一场深刻的心灵漫步。在此系统阐述了构建卓越教学的三大核心关系,指出真正的教学勇气由来。

教师自我认同与完整:强调教学源自教师的身份认同与内在完整,而非外在技巧。教师需清晰认知“我是谁”,将教学视为天职,并保持情感、理智与行动的一致,直面教学中的恐惧,坚持真实的自我。

重构“我-你”式的师生关系:指出教育发生在真正的“相遇”中,教师应建立“以主体为中心”的课堂共同体,通过真诚的倾听与对话,让知识、生命与意义共同显现。

重塑教师与学科的“爱”的关系:强调学科是“伟大的主体”,教师应以激情与敬畏,邀请学生共同进入学科的共同体,追求让学科知识“改变”师生生命,而非简单“覆盖”内容。

二、变革路径:聚焦课堂、教师与学生的教育生态重构

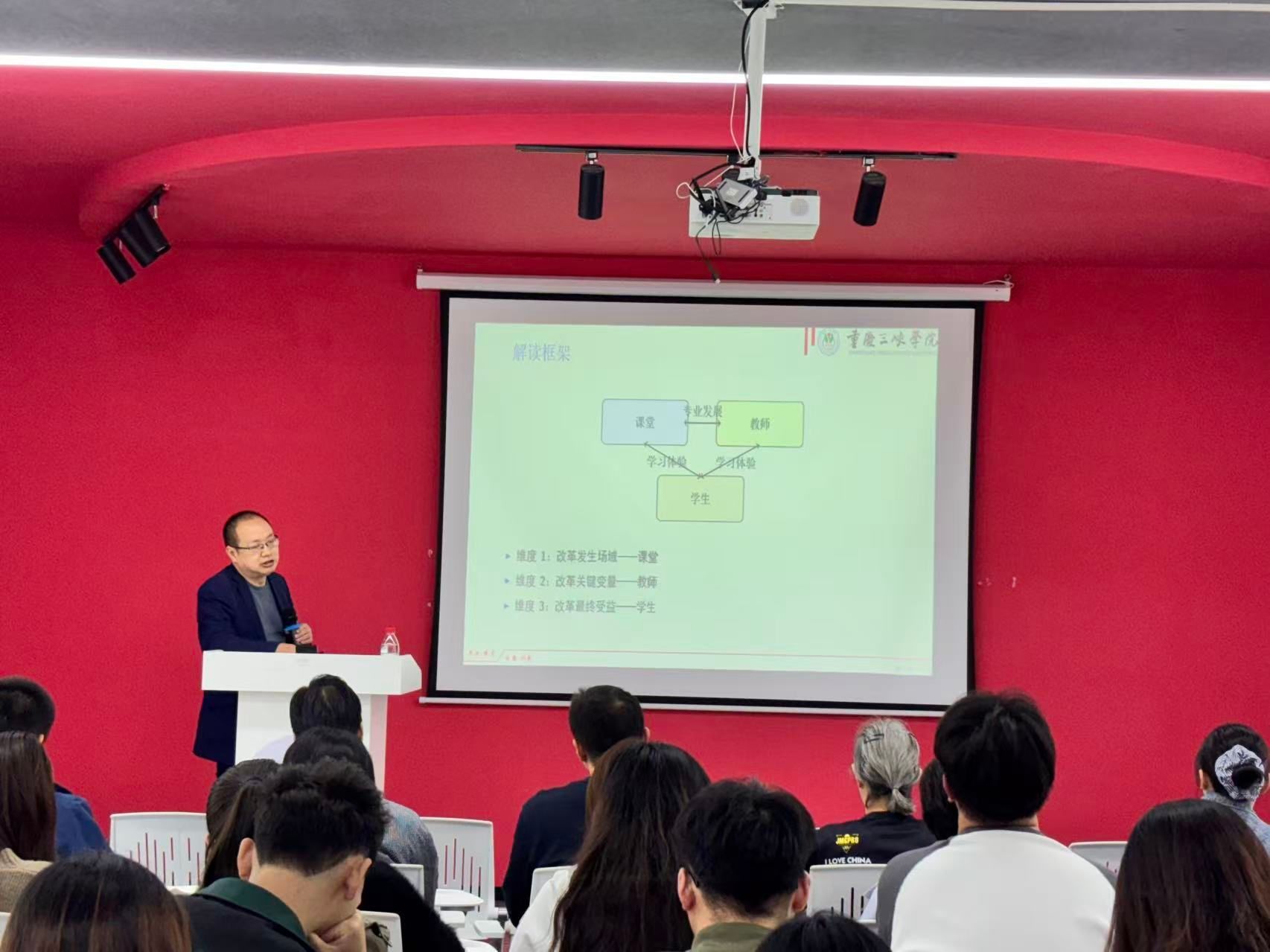

余博士通过对“教育改革始终发生在课堂上”与“教师的专业发展是重中之重”这两大命题的深度解读,系统论述了成功教育变革所依赖的三个关键维度,揭示了课堂、教师与学生三者间环环相扣的生态关系。

课堂是改革的发生场域:强调所有的教育理念与技术最终都需在真实的课堂教学中落地生根,课堂是检验改革成效的主战场。

教师是改革的关键变量:明确指出教师是教育变革最直接的执行者与创造者,其意愿与能力直接决定了改革的深度与广度。

学生是改革的最终受益者:重申一切教育改革的出发点和落脚点都应是促进学生的全面成长与发展,确保学生从变革中真正受益。

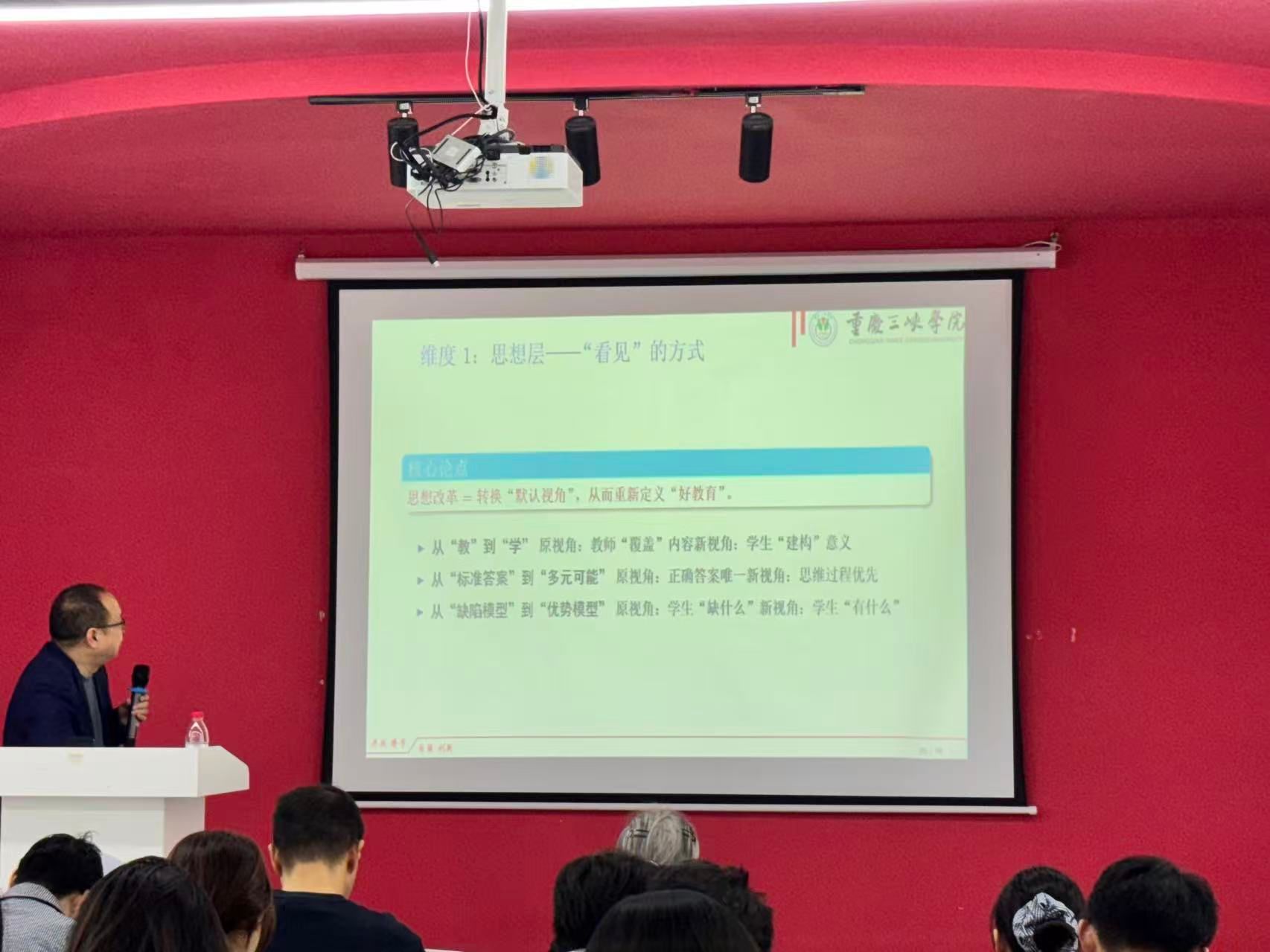

三、思想引领:教育改革的关键在于“思想的改革”

余博士提出了“教育改革首先是思想的改革”这一核心论断。他精辟地指出,没有教育理念的深刻更新,任何技术和方法的变革都将是表面的,并通过一个三层递进模型阐述了这一命题:

思想层:改革的首要任务是转换“默认视角”,从“教”转向“学”,从“标准答案”转向“多元可能”,从关注学生“缺什么”转向发现学生“有什么”。

制度层:思想改革若缺席,评价、课程等制度便会“穿新鞋走老路”,必须用新的思想重写“游戏规则”。

实践层:思想改革最终体现在课堂的微观互动中,从提问、反馈到对待静默的方式,都是一场“微观革命”。

四、实践路径:教师专业发展的四维整合模型

针对“教师的专业发展是重中之重”这一命题,余博士构建了以“多维共振”为核心的系统框架,并提出四条核心路径:持续学习,不断掌握AI等新技术以重塑教学;教学反思,通过复盘实践形成“经验-问题-改进”的闭环;参与研究,以证据导向提升教学决策的科学性;同行交流,通过协作共享打破“教室孤岛”。余博士强调,这四条路径与教学能力、学科知识、教育理念及研究能力四大专业维度相互作用,共同构成一个强大的“自增强循环”,持续推动教师从“经验型”向“专家型”跃升。

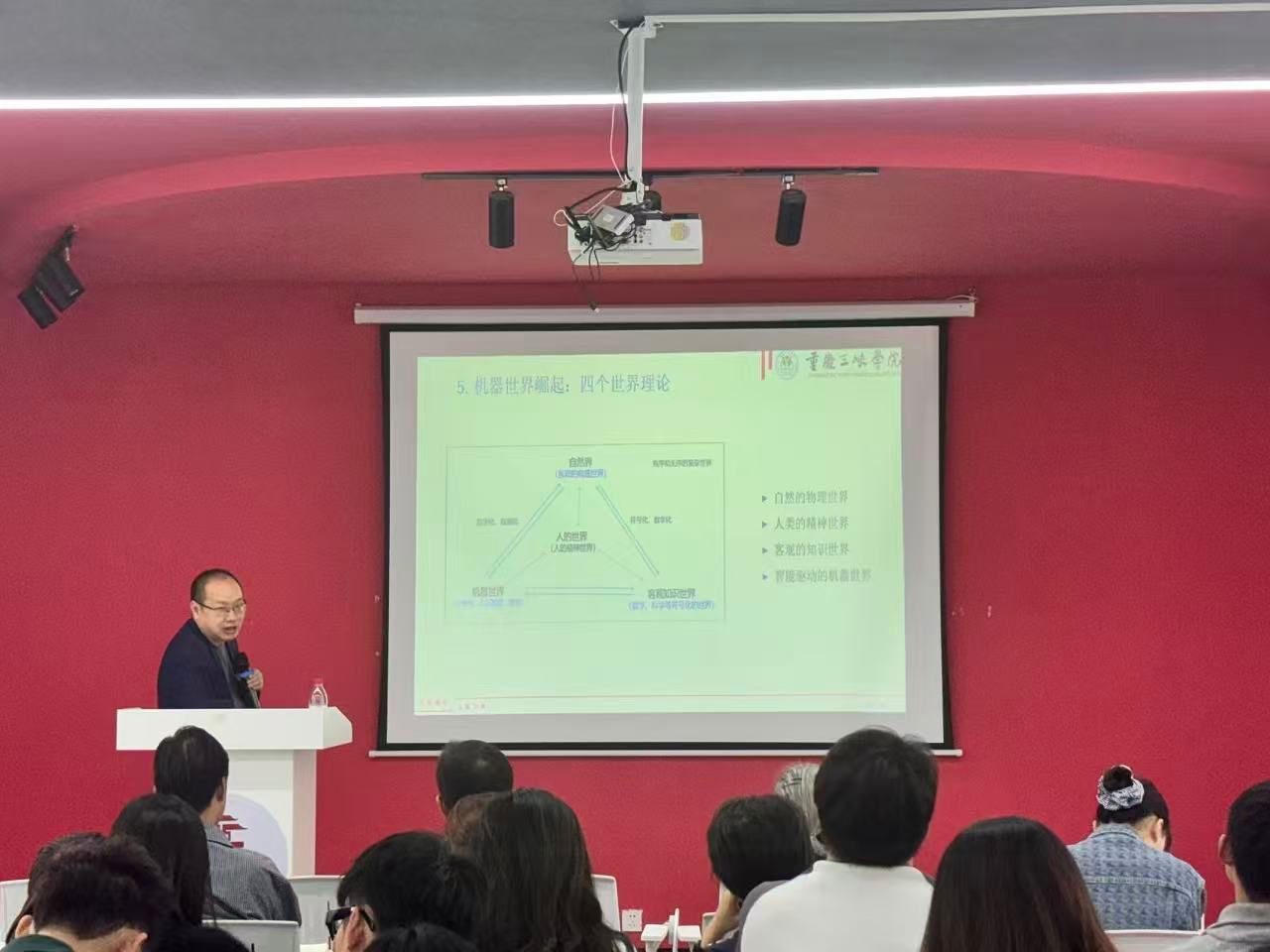

五、AI赋能:佐藤学对话理论框架下的教育新生态

面对人工智能的冲击,余博士提出了融合佐藤学"对话理论"的AI赋能教育新范式,指出学习的本质是与世界、他人和自我进行"三轴对话"以生成新自我的过程。在此框架下,AI可扮演"第三对话者"角色:作为可对话的"世界"创设探究情境,通过智能分组促进"与他人"的深度互动,借助学习分析推动"与自我"的元认知发展。这一转变使课堂从知识传递站升级为"自我生成实验室",推动教育目标从答案搜集转向思维训练和元创新能力培养。

六、交流总结:从心出发,共创未来

在热烈的互动环节,参会教师就如何平衡技术应用与人文关怀、如何设计有效的AI赋能课堂等实际问题,与余博士进行了深入探讨。讲座尾声,徐多礼主任作总结发言,他感谢余博士带来的思想盛宴,并强调本次讲座不仅是一次理论学习,更是一次教育观与教学勇气的重塑。他号召全体教师主动内化这些前沿理念,积极投身教育教学改革,在与AI协同的进程中,共同创造计算机学院教育的美好未来。

图/文 陈位