为深化人工智能领域学科建设与产学研合作,计算机学院代表团于2025年11月16日赴广西大学计算机与电子信息学院开展参观学习交流。双方围绕"人工智能+"创新成果转化、实验平台建设、智能装备研发及人才培养模式等主题进行了深入探讨,共同探索跨区域协同赋能新工科教育的发展路径。

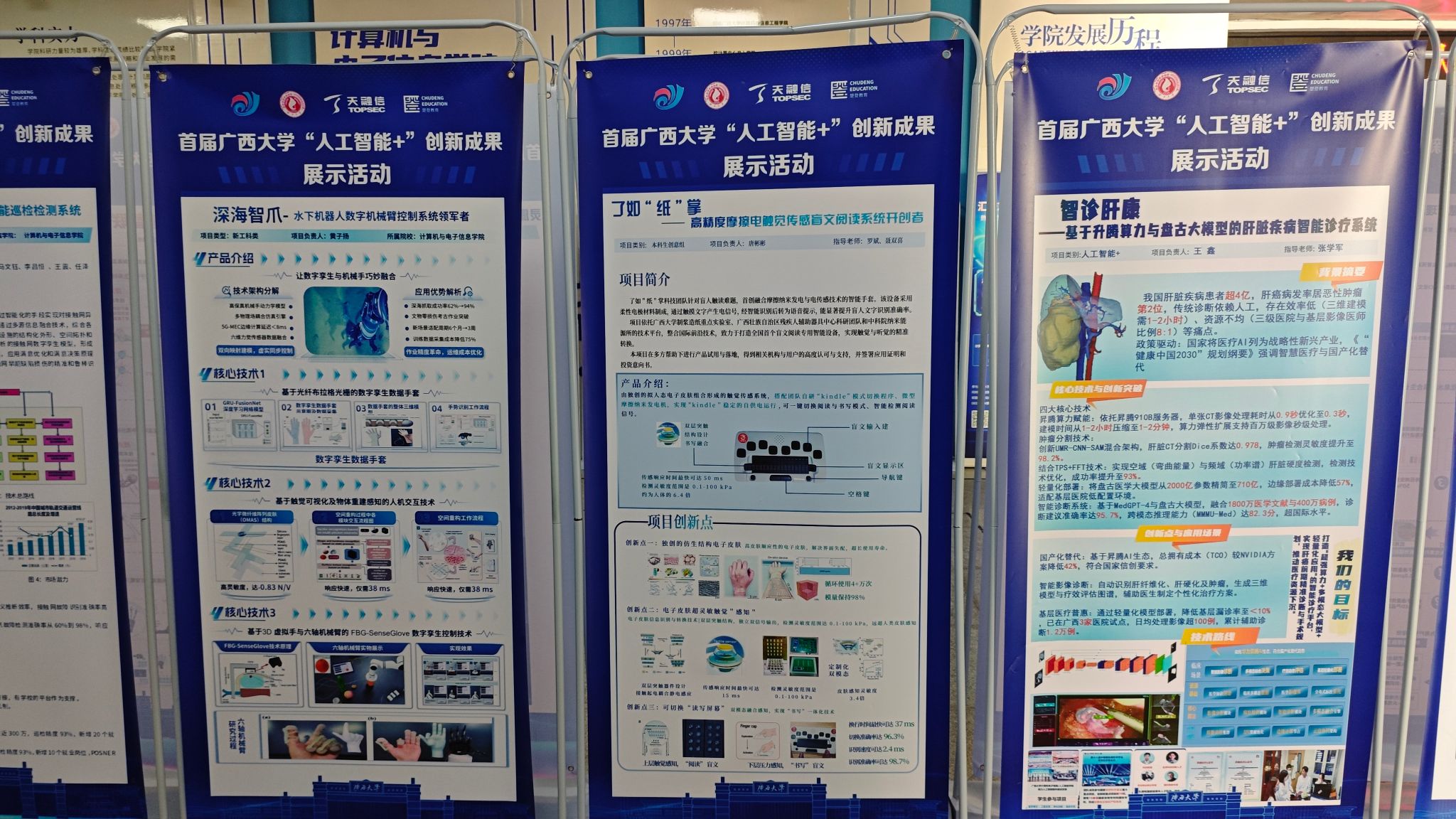

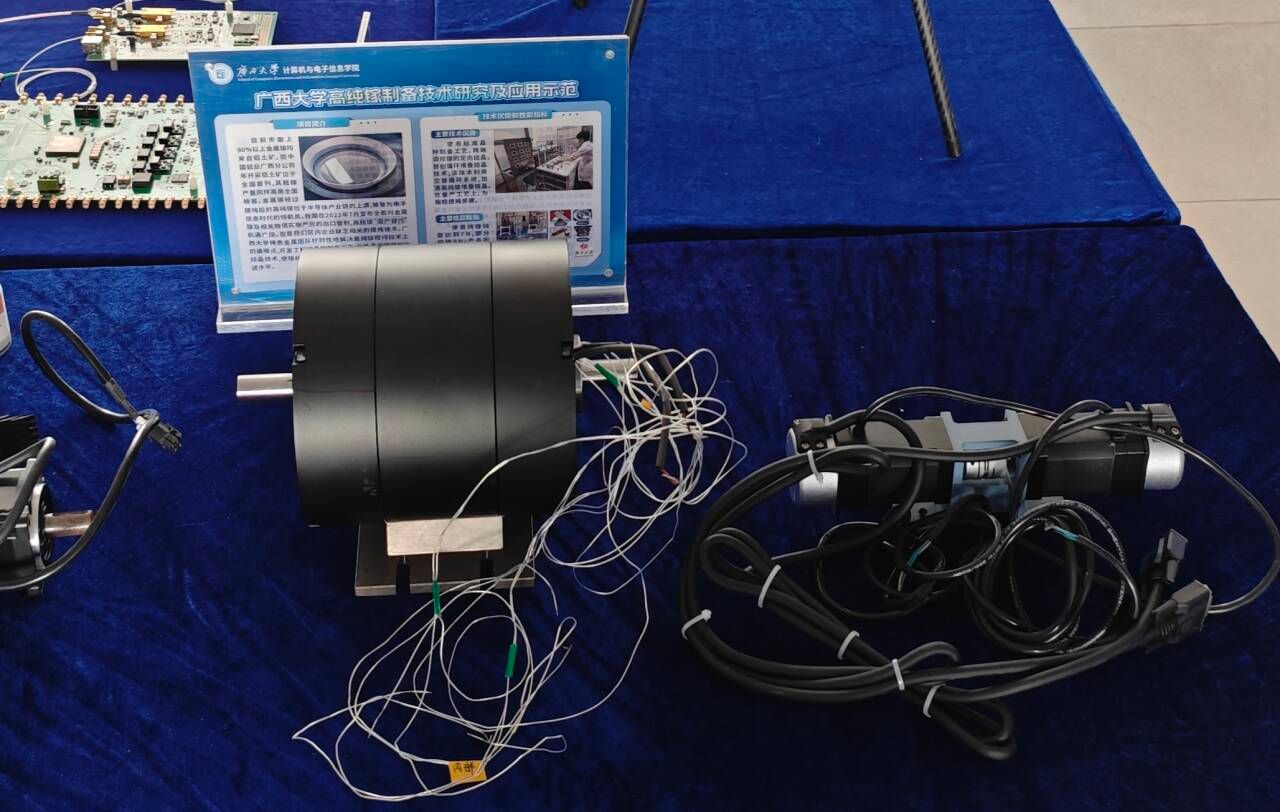

在广西大学"人工智能+"创新成果展区,代表团全面考察了其在多模态大模型、量子安全算力、智能精密制造等领域的研究进展。多模态大模型研究致力于构建面向特定领域的大模型系统,通过先进的人工智能技术实现智能交互与应用创新。在量子安全算力领域,广西大学提出了面向人工智能的量子安全算力中心互联框架,探索将量子信息安全技术与经典算力资源相融合的新路径。面向精密制造的智能飞秒脉冲光纤激光系统研究,则展现了人工智能技术在高端制造领域的应用潜力,通过智能化的工艺优化提升制造质量与效率。这些前沿研究成果为我院智算融合应用综合实验室的建设方向提供了宝贵借鉴,特别是在构建面向特定领域的大模型系统、探索量子信息安全技术与经典算力资源融合路径等方面,具有重要的参考价值。

在机器视觉综合教学实验平台,代表团深入了解其教学科研体系建设情况。该平台集成多种机器人设备与视觉识别系统,支持多项机器视觉与智能控制实验项目的开展。在此基础上研发的AI塔脚焊接工作站和免编程智能焊接工作站,通过视觉感知与智能控制技术的结合,实现了焊接过程的自动化与智能化,为制造业的智能化升级提供了技术支撑。平台还开发了基于视觉感知的质量检测系统,为工业生产过程中的质量管控提供了有效的技术解决方案。

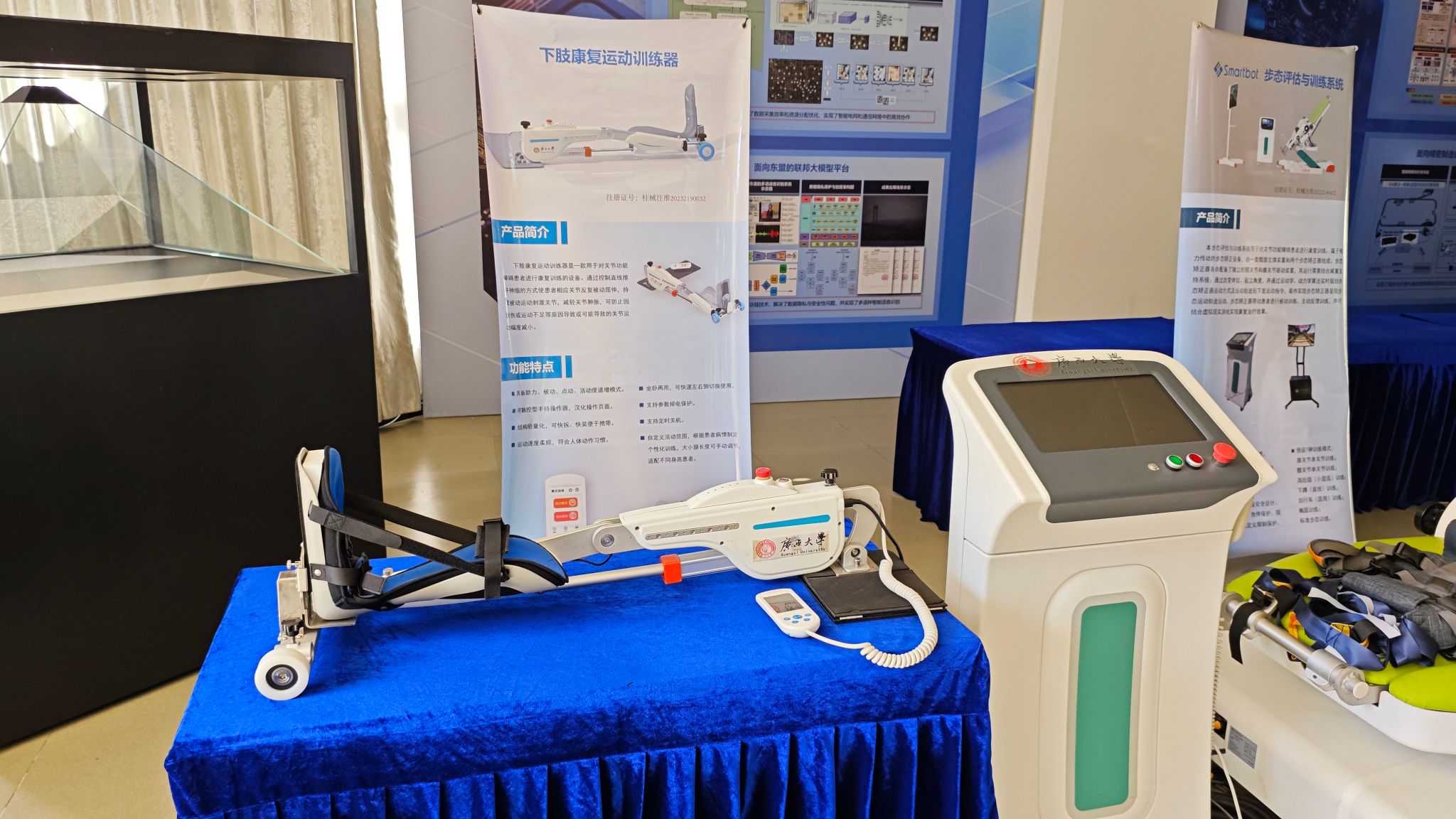

在健康智能装备展区,步态评估与训练系统、下肢康复训练器等成果展现了"人工智能+大健康"的交叉创新特色。步态评估系统通过运动捕捉与数据分析技术,实现对用户姿态与运动功能的评估分析,并能够根据评估结果生成个性化的训练方案。下肢康复训练器则通过机电一体化设计,模拟自然步态,为需要康复训练的人群提供科技支持。这些设备已在相关健康促进项目中得到应用,体现了科技创新服务人民健康的重要价值。

在人才培养方面,广西大学人工智能学院注重跨学科协同与产教融合的培养模式。学院构建了系统的课程体系,整合多学科师资力量,开设多门人工智能领域核心课程。通过将产业需求融入教学过程,与企业合作开展实践项目,培养学生的工程实践能力与创新精神。同时,学校还积极搭建国际合作交流平台,通过举办学术活动、组织科研合作等方式,拓展学生的国际视野,推动区域人工智能领域的协同创新发展。

在智能制造领域,广西大学展示了其将科研成果转化为实际应用的成效。AI塔脚焊接工作站采用先进的视觉与控制技术,提升了焊接工艺的质量与效率,已在多个实际工程中得到应用。免编程智能焊接工作站通过简化操作流程,降低了技术使用门槛,为中小企业提供了适用的智能化解决方案。这些技术成果作为人工智能与制造业深度融合的典型案例,展现了学术研究服务产业发展的广阔前景。

本次交流活动为两院后续合作奠定了良好基础。智能科学教研室主任徐多礼表示,将积极借鉴广西大学在学科建设、产学研合作等方面的宝贵经验,重点在机器视觉、智能装备、人工智能关键技术等领域探索合作可能。双方计划共同推进科研平台建设、师资交流、课程建设等多方面合作,进一步促进人才培养与产业需求的紧密对接。此次参观学习交流,不仅加深了计算机学院对人工智能领域前沿发展的认识,也为推进新工科建设提供了有益参考。未来,两院将继续加强交流合作,共同探索人工智能时代高等教育创新发展的新路径,为培养高素质创新人才、服务区域经济社会发展贡献力量。

图:徐多礼、连硕

文:徐多礼、连硕