为进一步落实教育部“人工智能赋能高等教育创新行动”要求,将前沿AI教育理念与实践经验辐射至校内教学一线,8月26日,智能科学教研室在线上举办“基于DeepSeek的生成式人工智能工作坊转训活动”。此次转训由参加2025年8月1日昆明全国性培训的教师主讲,智能科学教研室部分专业课教师、课程建设负责人参与,旨在通过“以训促学、以学促用”,助力教师掌握生成式AI在课程设计、资源开发与课堂实践中的应用方法。

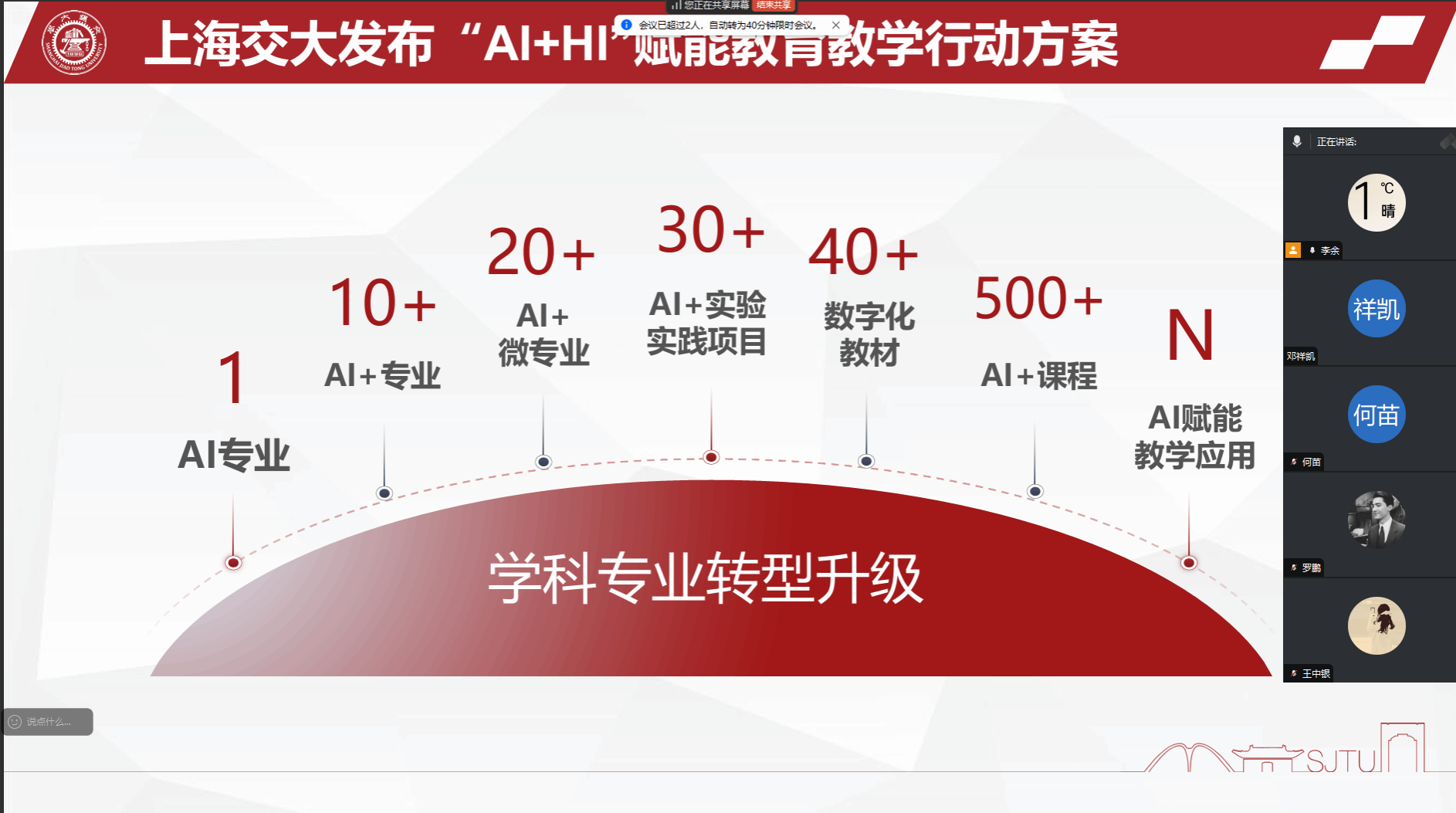

本次转训紧密围绕“理论-工具-实践”三大核心维度展开,系统传递全国培训精髓。在“AI+教育国内外实践现状”模块,主讲团队结合联合国教科文组织(UNESCO)历年AI教育指南、欧盟《人工智能法案》等国际政策,以及MIT“师-生-机-环”生态、哈佛大学CS50.ai工具等顶尖高校案例,深入解读全球AI+教育发展趋势;同时聚焦国内进展,重点介绍我国慕课建设“9.7万门课程、13.9亿人次学习”的世界领先成果,以及上海交通大学“AI+HI”四元互动生态、复旦大学“AI-BEST”课程体系等国内标杆实践,让参训教师清晰把握AI教育的政策导向与应用边界。

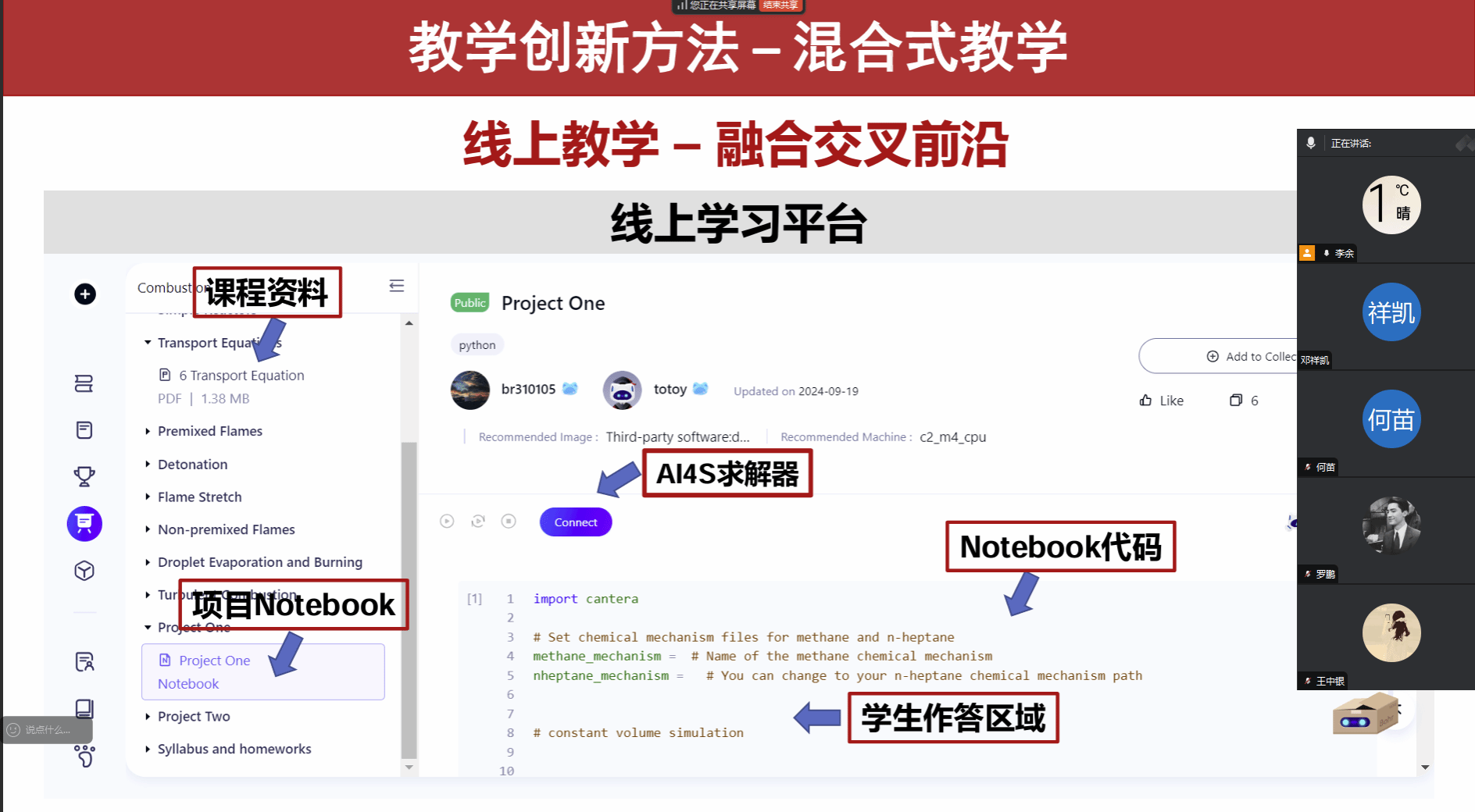

“智慧课程分级建设”是转训的重点内容之一。主讲团队参考自动驾驶等级与CMMI成熟度模型,详细拆解智慧课程L1(智能响应级)至L5(自主智能级)的分级标准,结合上海交通大学《燃烧学》融入AI4S(科学人工智能)的改造案例,具体说明课程内容重塑、教学方法创新(混合式教学、对比式教学、科教融汇)及评估改进机制(中期检查、分级经费拨付)的实施路径。现场还展示了国家智慧教育平台“AI试验场”中的上海交大“AI助教”应用案例,其覆盖《工程热力学》《机器学习》等课程的问答、导学功能,为教师设计本校AI课程提供了可参考的范本。

DeepSeek大模型的实操训练环节气氛热烈。针对教师需求,重点演示了两大核心模型的应用场景:适用于知识问答、文案生成的DeepSeek-V3,以及擅长数学建模、代码推理的DeepSeek-R1。从在线连接(官方网页、腾讯元宝、高校本地平台)到本地部署(Ollama工具“下载-指令输入-模型安装”全流程),团队成员手把手指导教师完成操作,并通过“设计AI助教提示词”“生成课程知识图谱”等实战任务,让教师掌握“角色-背景-任务-输出格式”的提示词设计逻辑,解决“指令模糊、输出不可控”等常见问题。

在“AI智能体开发与教学资源生成”模块,转训聚焦教师日常教学痛点,提供了可直接落地的解决方案。针对智能体开发,主讲团队介绍了RAG(检索增强生成)技术构建学科知识库的方法,结合清华大学环境学科700亿Token量级知识库案例,说明如何通过“文本嵌入-向量存储-检索匹配”解决大模型“幻觉”问题;针对教学资源生成,现场演示用WPSAI、Kimi+PPT助手快速生成课程PPT,用“即梦AI”设计课程封面(3.0版本支持DeepSeek-R1提示词优化),用DeepSeek辅助论文精读与SCI润色,参训教师纷纷表示“这些工具能大幅减少重复性工作,把更多精力放在教学设计上”。

转训尾声,参训教师围绕“本校AI课程建设难点”展开分组研讨,提出“如何平衡AI工具应用与学术诚信”“基础薄弱教师如何提升AI素养”等问题,主讲团队结合培训经验给出“建立AI使用规范手册”“分阶开展校内AI技能培训”等建议。不少教师当场制定初步应用计划:有的计划将DeepSeek融入《数据结构》课程的代码纠错环节,有的则准备申报校级AI+课程,尝试构建学科专属教学知识库。

本次转训的成功举办,为智能科学教研室教师打开了新的窗口,部分教师计划在2025年秋季学期通过试点课程,来提供AI工具使用指导与资源支持;同时搭建“AI教育实践案例库”,收集整理教师应用经验,通过专题沙龙、线上分享等形式促进交流,逐步实现AI技术与教学实践的深度融合,为培养适应智能时代的创新人才奠定坚实基础。

图文:李余